2000年暮春,丁望决意做一次晚年的远足。在3月的体检中,医生告诉他,可能肝脏发现了病变。老伴担心他的身体,并不主张出远门。但丁望说:“管他了,去!”

也许,这是他几十年来第一次不带工作压力出行,目的地选择了云贵高原,说走就走。刚好那一年被人们称作“世纪之交”,格外地珍惜,算来亦是丁望夫妇50周年“金婚”的纪念。

祈望一位年已74岁的老人能够重塑性格的轨迹,实为奢求,或者并无深究的意义。从23岁加入《中国青年》杂志开始职业新闻生涯,到63岁竭尽全力创办《中华工商时报》,乃至此后艰苦地跋涉在《现代市场经济》周刊或《中国合作新报》的追求中,丁望始终信奉,所谓珍惜生命,遇挫不殆的心气才是珍惜,老而弥坚的创业才是珍惜,让自己的报纸情结旺旺地不息地燃烧才是珍惜。而今,出游似乎也是一项工作,那口吻与他拍板首肯一个新闻标题时并无二致。

《中华工商时报》自1993年10月迁入金鱼池(天坛北门),次年12月便搬进了第三处办公地址:朝阳区西大望路甲27号。前后只有14个月时间,直到今日屈指回望,方觉其时间竟是如此短暂。金鱼池仍是时报20年发展中最重要的一个转折点,而重中之重,毫无疑问,便是丁望的“退休”。那个场景,好像就发生在昨日,但当时确乎没有感到震撼,没有叹惋,甚至对老板的“告别演讲”一度感到不解和不满。

这是1994年1月13日的下午,十天前,时报刚刚兑现了从周三刊跃向日报的梦想,空气中还弥漫着一种喜庆。中午,我们搬开靠窗的办公桌,临时腾出一个会场,大家叽叽喳喳坐成几排。主席台就是几张桌子在前面拼起来,铺上一块白布。统战部、工商联的主要领导都有到场。会上,部领导先讲了话,然后宣布全国工商联对新班子的任命,同时免去丁望同志社长、总编辑的职务。丁望被笑逐颜开的新社长聘为《中华工商时报》顾问。我想,第一批时报人,大都隐约感到,老板已料知这样的程序,已经努力表现得足够坦然,望着朝夕相处的同仁,尤其是后生晚辈。

请丁望到台前讲话了。他推辞了几句,说没有什么要讲的;但是,最终还是在掌声中缓缓起身,挪开椅子,面朝向大家。对于时报的过去和现今,他说了些什么,我已无从忆起;谈到将来,他忽然清了清嗓子:“……让我当顾问,但今后有些事情可能顾问不了了,有些事情也许还是可以顾问一下,比如我们的大明同志还没有找到老婆。”

底下吃吃地笑起来,有人向我做诡异状。我实在觉得这个脸露得不快:老板这是怎么了?在这种场合?开这样的玩笑?但是他的眼睛分明没有看着我,而且没有看着任何一个人。一切很快变成沉默,稀落的、心态复杂的掌声。他从回避这场合的发言,到渴望能够有多一句话的发言,继续寻找合适的措辞,断续,亦决绝;他怎么可能无话可讲呢?他又怎么可能平心静气地讲出来呢?只有满头银发燃烧着,在午后的阳光下一闪一闪。

我忽然意识到,丁望真的离开了这张报纸。谁都无法预料,他从金鱼池的离去,将在时报创业史上留下怎样的印记。会散了,大家纷乱中,桌椅归位,记忆也就随一种秩序的打乱,以另外一种秩序重新拼接。我想去同老板打个招呼,但看到那么多头头脑脑在热烈地握手寒暄,便迟疑着没有挪窝。

果然,丁望没有食言,从此再没有在金鱼池的办公楼看到他的身影。那天下午是一个结束,也是一个开始。

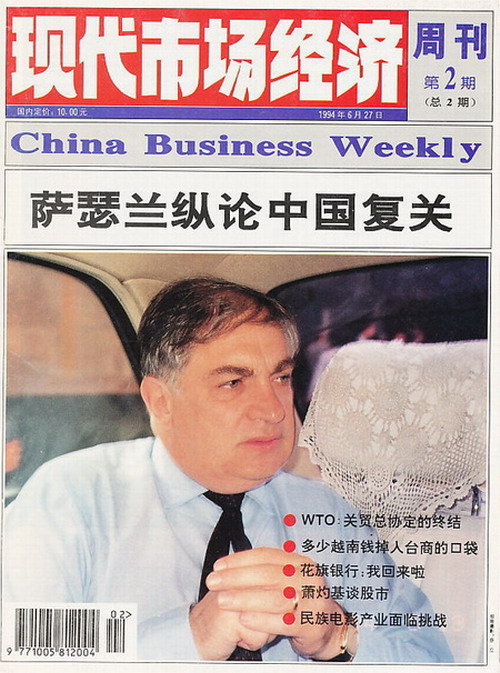

之后不久,就听说68岁的丁望只身前往上海,开始了《现代市场经济》周刊的筹备。1994年6月,杂志正式推出,显然借鉴了美国《商业周刊》的设计元素,蓝色基调,图片醒目;文章选题与文风,与当初的《中华工商时报》一样提气。主要栏目,如“权威人语”“经济分析”“北京传真”“热点访谈”“财经短论”等等,相当齐整。丁望几度往来于沪京之间,可谓疲于奔命,殚精竭虑。

9月9日,丁望约请了二十多位北京的媒体朋友,在府右街的北京图书馆老楼召开评刊会,会后在景山西街大三元酒家晚餐。他很低调地向大家报告说,杂志已经出来四期,但“还是试刊性质,办得很累,内容十分不能令人满意,这次回到北京向朋友求援。”

他直言,“中国目前周刊还不成气候,这本周刊应属我国第一本新闻性财经周刊……估计不出三年,中国新闻界会起周刊热,这本周刊也许能在其中起一点作用,为此我对它倾注很大热情。”丁望也希望我能够组一点反映市场和产业分析的稿子,很快我就给他寄去了两篇,陆续刊发。但是好景不长,过了年,就得知这本杂志遭遇了“不可抗力”的打击,被迫停刊。

直到1998年的一天,忽然接到一个电话,正是丁望的声音。他说一直在操持的《中国合作新报》资金有了眉目,内容要抓紧策划,如果这个周末有空,希望找几个人商量一个版面方案;又说,“我知道你们都忙,不过这个报纸将来还是非常有前景的,我希望你们能贡献自己的才智。如果愿意,你也可以来主持这个报纸,我来做顾问,打下手。”我自是惶恐,连道岂敢岂敢,但对约见满口答应。倒不是这个“新报”对我有什么诱惑,只是老板开了口,怎能让他失望?

星期天一早,按图索骥,找到东三环外松榆里一处楼房,叩门而入,是个三居室,厅很大。老板说是一个朋友的,借用。那天还来了三四个其他媒体同行。丁望把这张报纸的读者定位,描述为“有文化的劳动者”,认为过去办经济类报纸,主要着眼点是事件和资讯,而随着时代的变化,读者不仅需要通过报纸获得信息,还要获得知识,体现品味,满足兴趣。我模糊觉着,他是想办一份给高层次知识群体看的综合性报纸,凸显评论的地位。

说心里话,我觉得这个定位过于宽泛,志存高远固然可钦可敬,但又一个面向全国、涵盖天地的大报架子,得多少人力、多大投资才能做起来?我们面面相觑,他则心无旁骛,缓缓道来,同当初办时报时给我们分析版面毫无二致。那天我们攒了24块版的报纸架构,已是中午,丁望建议一起到楼下小铺吃点什么。我们都不想让老人家再操心,齐声告辞,一路聊着你我的近况,忙不忙,累不累,朝300路公交车站走去。

丁望在金鱼池的“告别发言”已经过去了15个寒暑。那之后几年,时报又搬了两次家,与金鱼池越来越远,时报的老员工也越走越少。但我相信,丁望给每个人心里埋了一颗精神的种子。他并没有过人的聪慧,不太会演讲,更不能说擅长团队的治理,却具备一个报人最难得的信念的执着。如同一个不知疲倦的孩子,从早到晚,总握着一块磁铁,在沙坑中转啊转,没完没了地收集铁屑,乐在其中。每看到铅字的排列,嗅到油墨的味道,他就兴奋。一直到今天,有时我在工作中遇到什么问题,或者需要拿什么主意的时候,也曾搜肠刮肚回忆与他的交谈,或文字往来,想从往昔的印象中得到些启示,哪怕蛛丝马迹的借鉴,而所获甚少。他似乎离你近在咫尺,抓一把,又荡然无存。

金鱼池的日子值得怀念。那年春节前北京下了一场罕见的大雪,中午大家都扔下手里的稿子,吆五喝六冲过马路,到对面的天坛公园去打雪仗。办公楼里出奇地安静。

2000年4月,丁望在旅行中。这是贵阳花溪公园的一个小山。老伴劝他不要爬了,他坚持要上去。到了山顶,他让别人给他拍一张照片。他说:“你看我上去了罢,都不气喘。”

《现代市场经济》周刊,丁望的事业新起点。第2期(1994年6月出刊)的封面文章,是“特约记者舒立”专访关贸总协定(GATT)总干事彼得·萨瑟兰。

《现代市场经济》第2期版权页,有丁望撰写的“编者的话”和工作照。

舒立采访萨瑟兰时,在北京八达岭长城合影。摄于1994年5月,迄今亦整整15年矣。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号